서브메뉴

검색

본문

그림책이라는 신세계 - 꼭두랑 꽃상여랑

이원수가 작사하고 홍난파가 작곡한 동요 ‘고향의 봄’은 봄꽃이 환하게 핀 산골의 풍경을 ‘울긋불긋 꽃 대궐’이라고 묘사한다. 노랫말을 따라서 ‘복숭아꽃 살구꽃 아기 진달래’를 눈앞에 그려보기만 해도 마음이 화사해진다. 그 속에서 놀던 때를 잔잔히 그리워하는 동요 속의 화자는 아마도 나이가 지긋한 사람일 것이다. 돌아보면 누구에게나 가장 빛나는 인생의 봄이 있을 텐데 정작 그 꽃 대궐 속에 있을 때는 시절의 아름다움을 충분히 깨닫지도 누리지도 못하고 바쁘게 시간을 쫓아다닌다. 아름다운 꽃길이 눈앞에 펼쳐져 있어도 그것이 꽃길인 줄 모른다. 긴 풍파를 거쳐 세상을 떠날 무렵이 되어서야 아쉬움을 안고 지나버린 고향을, 봄의 시절을 떠올린다. 우리 선조들은 한 사람이 숨을 거두면 이승 너머 아득히 먼 길을 홀로 가야 할 그를 위해서 정성껏 꽃상여를 만들었다. 생전의 그를 사랑했던 이들은 상여를 뒤따라 걸으면서 나직하게 긴 노래를 불렀다. 상여소리는 남은 사람들이 떠나가는 이의 앞날이 평안하기를 빌어주는 마지막 의식이자 구슬픈 사랑의 노래다.

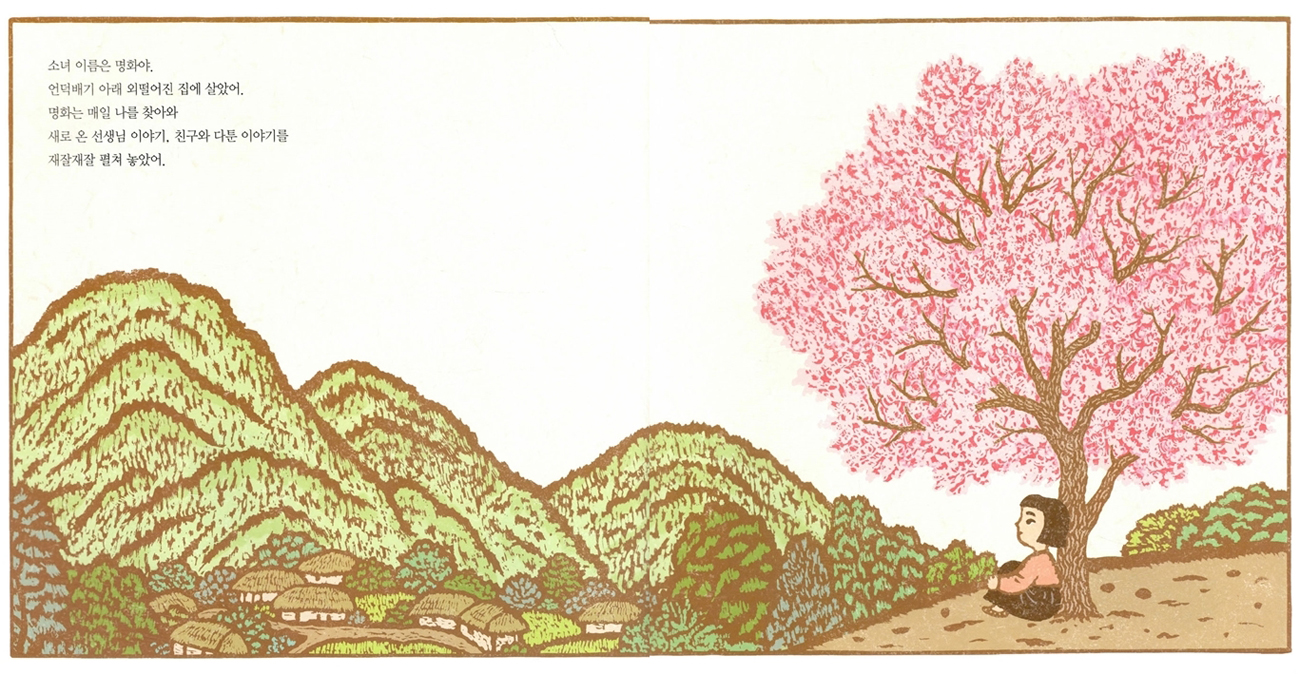

그림책 『꼭두랑 꽃상여랑』은 어느 산골 마을 뒷산 살구나무의 시점으로 진행되는 이야기다. 작은 살구나무가 처음 꽃을 피우던 날 가지를 꺾으려던 소년에게 그러지 말라며 앞을 막아서던 ‘명화’라는 소녀가 있었다. 언덕 아래 외딴집에 살던 명화는 학교가 끝나면 날마다 살구나무 꽃그늘을 찾아와 그날 있었던 일을 다정하게 들려주었다. 사계절이 여러 번 지나가면서 살구나무도 듬직한 큰 나무로 자라고 명화도 훌쩍 컸다. 그리고 살구꽃이 활짝 핀 어느 봄날 명화는 꽃가마를 타고 보리밭을 가로질러 멀리 떨어진 낯선 동네로 시집을 간다. 살구나무와 명화는 그렇게 첫 번째 이별을 한다.

세월이 흐르고 살구나무도 전란과 풍파가 휩쓸고 지나가는 것을 막을 수는 없었다. 이제는 쓰러진 고목이 된 살구나무는 옛 친구 명화를 그리워한다. 그때 명화를 꼭 닮은 여인이 찾아온다. 명화의 딸이었다. 그는 몸져누운 어머니 곁에 마른 살구나무 가지를 안고 가서 내려놓으며 이렇게 말한다.

“어머니, 살구나무예요. 그 살구나무!”

할머니가 된 명화는 힘겹게 다시 눈을 뜨고 살구나무를 본다. 그리고 말없이 나뭇가지를 쓰다듬는다. 명화의 딸은 살구나무를 깎고 다듬어 동자 꼭두와 선비 꼭두, 시종 꼭두를 만든다. 명화가 저승으로 가는 길을 혼자 걷게 될 것을 염려하면서 다정한 길벗으로 꼭두를 어머니의 품에 안겨주려 한 것이다. 피리 부는 동자 꼭두에게는 “어머니가 길을 잃지 않으시게 잘 안내해야해.”라고 당부한다. 결국 명화는 딸이 깎아 준 살구나무 꼭두와 함께 평화롭게 눈을 감는다.

한 그루 살구나무와 소녀의 평생에 걸친 우정을 담은 이 그림책은 명화의 장례식이 끝나는 무덤 앞에서 마무리된다. 작가는 명화의 죽음을 기록하면서 지금은 거의 만나기 어려운 우리 전통의 장례 절차를 섬세하게 보여준다. 젊은 날의 명화가 혼례 때 입었던 옷과 먼저 세상을 떠난 명화 남편 이만수의 옷을 지붕 위로 들고 올라가 “김명화, 복! 복! 복!”, “이만수, 복! 복! 복!”이라고 외치는 장면은 그들이 다른 세상에서도 부부로 만나 오래오래 행복하기를 기원하는 의식이다. 저승사자에게 주는 사자밥이나 영정 앞의 제사상차림도 전통의 예법에 따라 빠짐없이 그림으로 재현했다.

이 그림책의 절정은 꽃상여가 나가는 순간 상여꾼들이 모여서 상여소리를 하는 장면이다. 꽃상여는 명화가 꽃가마를 타고 왔던 길을 수십 년 만에 되돌아간다. “북망산천이 멀다더니 건너 저 산이 북망일세.” 이렇게 앞소리꾼이 먼저 소리를 하면 “어허 어허 너허, 어이가리 넘차 어허널.”하면서 상여꾼들이 소리를 받는다. 상여꾼들은 무덤으로 가기 전에 살구나무 고목이 뿌리내리고 있던 자리에 들른다. 거기에서 깃발을 꽂고 빙글빙글 돌며 상여 소리에 맞추어 발로 땅을 다진다. 생전에 명화가 사랑하던 장소를 마지막으로 한 번 더 다녀가는 것이다.

상여 소리는 지역에 따라서 만가, 향도가, 향두가, 회심곡, 옥설개, 설소리 등 다양한 이름으로 불린다. 장례식 때 상여를 메고 가는 향도꾼(상여꾼)들이 부르는 소리로 농촌에서는 초상이 나면 마을 사람들이 함께 힘을 모아 장례를 치르고 무덤까지 상여를 지고 가면서 서로 메기고 받는 상여 소리를 이어갔다. 메기는 소리로는 명화의 상여 소리 외에도 “이제 가면 언제 오나 오실 날이나 일러주오.”, “북망산천이 머다더니 내 집 앞이 북망일세.” 등이 많이 쓰인다. 전문적인 소리꾼이 따로 있는 것이 아니라 마을 사람 가운데 목소리가 좋고 노랫말을 잘 외우는 사람이 요령을 흔들면서 앞소리를 메기고 상여를 멘 나머지 사람들이 뒷소리를 받는 경우가 많다. 앞소리는 삼강오륜이나 도교의 여러 내용을 담거나 불교적 가치관을 바탕으로 한 고사를 읊는다. 한 사람의 인생이 어떤 교훈을 남겼는지 정리하는 의미를 갖는다.

출상 순서에 따라서 서창 소리는 죽은 이의 혼이 집을 떠나는 일을 서러워하는 심정을 담아 느리게 부른다. 그 다음은 행상 소리를 하면서 동네를 돈다. 그리고 무덤에 거의 다 와서 산으로 올라갈 때는 자진상여 소리를, 하관 뒤에 무덤을 다지면서는 달구 소리를 한다. 상여 소리는 장례 절차에 따라 부르는 의식의 노래이면서 슬프고 힘든 이별의 과정을 견뎌낼 수 있도록 돕는 노동요이기도 하다. 지방마다 소리꾼의 사투리는 조금씩 다르지만 노랫말은 대부분 비슷하고 선율도 큰 차이가 없다. 하지만 충청남도 공주지방에서는 네 사람이 합창으로 메기고 모두가 받는 짝타령의 양식으로 된 독특한 상여 소리도 있다.

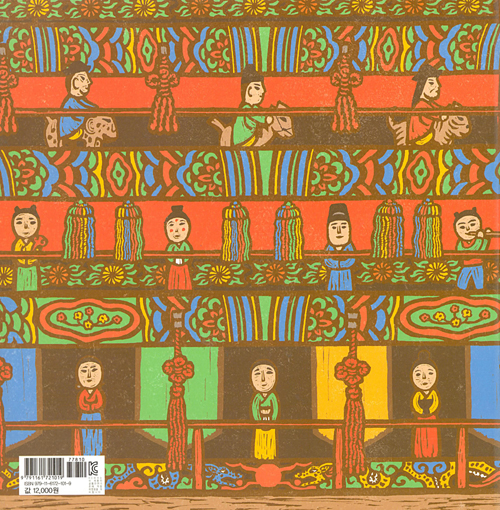

그림책 『꼭두랑 꽃상여랑』의 맨 마지막 장면에서는 명화의 가족이 무덤에 절을 올리자 동자 꼭두가 피리를 불고 춤을 추는 가운데 선비 꼭두와 시종 꼭두가 따라 가는 모습이 펼쳐진다. 우리들의 장례 절차는 슬픔 속에서도 가는 이의 가벼운 걸음을 다함께 축원하는 시간이었다는 것을 알 수 있다. 남은 사람들이 오래 붙잡으면 명화가 편안히 떠날 수 없다는 것을 알기라도 하는 것처럼 살구나무로 깎은 꼭두들은 덩실덩실 춤을 추면서 명화를 따라 나선다. 그림을 그린 이수진 작가는 목판화 기법을 통해 살구꽃이 무덤가에 사뿐히 내려앉는 장면을 생생하게 담아냈다. 장례를 다룬 그림책이지만 무겁고 어둡다기보다는 고단한 한 사람의 인생을 따뜻하게 보듬어주는 느낌이 든다. 천상병 시인의 말처럼 인생은 아름다운 소풍이었다는 것을 깨닫게 한다. 가까운 분을 떠나보내고 슬픔에 잠겨 있는 이가 있다면 이 그림책을 위로의 마음과 함께 건네는 것도 좋겠다.