서브메뉴

검색

본문

내가 만난 슬픔씨

내가 만난 슬픔씨

동생은 언젠가 말했다. ‘아빠가 오도카니 앉아 눈을 끔벅끔벅 깜박이며 멍하게 앉아 있는 걸 보면 마음이 아파.’ 나도 그때의 아빠를 안다. 그 얼굴. 그 표정에서 보이는 낯설지만 오래된 사람. 슬픔씨.

어떤 느낌과 어떤 감정은 감각 차원에 머물지 않고(못하고) 커지고 자라나 형상을 갖고 인격을 품는다. 마음 깊은 곳에 숨고, 잠 속을 걷고, 멍한 눈동자 뒤에서 무엇인가를 골똘히 바라본다. 그러던 어느 날 그는 잠잠히 머무는 것을 관두고 모습을 드러낸다. 그 얼굴. 그 표정. 우리 모두 알고 있는 그 사람. 슬픔씨.

만약, 문득, 불현듯, 가까운 사람의 표정이 이상하게 보인다면, 환한 빛 속에서도 투명한 그림자로 젖어 있다면, 기이하게 구겨져 있다면, 눈은 울고 입술은 웃고 피부는 검고 귀가 붉게 물든다면, 그래서 잘 안다고 생각했던 그 사람이 다르게 느껴진다면 그 순간 그는 슬픔씨에게 몸과 마음을 빼앗긴 것이다.

나는 서사 어디에서든 슬픔씨를 만나게 되면 나도 모르게 숨을 참거나 반대로 길게 한숨을 내쉬곤 한다. 형식과 장르에 따라 슬픔씨는 다르게 묘사되고 느껴지는 방식이 달라진다. 그 중 얼굴과 표정을 깊고 골똘히 바라보게 되는 건 그림책에서 슬픔씨를 만날 때다. 더는 책장을 넘길 수 없는 순간. 나도 그도 서로 물끄러미가 되는 순간. 우리가 얼굴을 마주보며 정지하는 그때 그 순간.

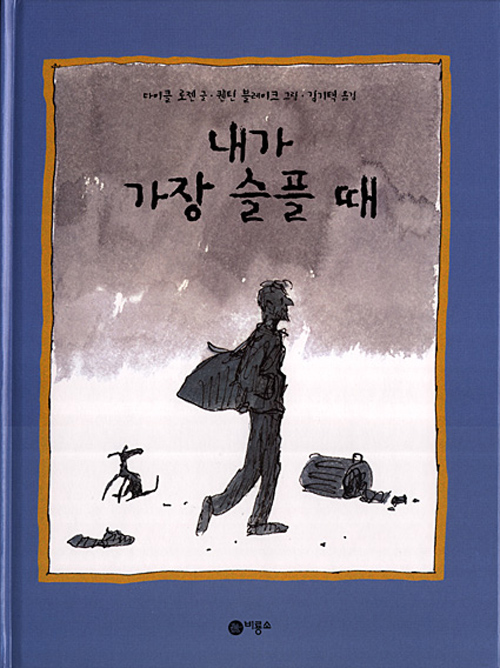

마이클 로젠이 쓰고 퀀틴 블레이크가 그린 <내가 가장 슬플 때>는 별다른 이야기도 특별한 장면도 없이 슬픔씨에게 모든 것을 빼앗긴 한 인물이 나오는데 어째서인지 감상적이지 않고 넘치지도 않는다. 슬픔은 그에게 분위기가 아니고, 기분도 아니며, 이따금 내뱉는 한숨 같은 것도 아니다. 슬픔은 그의 삶의 모든 풍경과 일상의 디테일을 처음부터 끝까지 빼곡하게 칠하고 있다. 한 순간, 한 시절, 슬픔씨에게 얼굴을 빼앗긴 사람이 아니다. 어제, 오늘, 내일. 침대와 방과 식탁. 거리와 일터와 벤치. 나무 그늘과 푸른 하늘까지 모조리 슬픔으로 가득찬 사람. 슬픔씨.

<내가 가장 슬플 때>의 슬픔씨는 마른 풀 같고, 그림자 같고, 연기 같고, 어떤 광기 같다. 다 타고 난 뒤에 남은 한 덩어리의 까만 숯 같은 몸. 물감을 끼얹은 듯 이상한 색채의 얼굴. 잘 못 그려넣은 듯한 두 개의 눈과 흐린 눈동자. 철사를 구부려 만든 듯한 그 사람. 슬픔씨.

그런데 참 이상하지. 쾡한 눈으로 나를 바라보는 슬픔씨가 이상한 포즈로 나를 차갑게 포옹해준다. 촛불 하나에 의지해 겨울밤을 얼지 않고 통과할 수 있는 것처럼.

모든 사람은 모두 사람을 잃는다. 그래서 상실에 대해 말하는 건 가장 지겹고도 뻔한 오래된 이야기일지도 모른다. 그런데 나는 매번 놀라곤 한다. 그 지난한 이야기속에서 만나게 되는 오래된 슬픔씨가 너무 새로운 사람이어서. <내가 가장 슬플 때>에서 만난 슬픔씨도 그렇다. 새로운 감정이었고 유일한 감각이었다. 지금 이 순간에도 슬픔에 젖어 이상하게 웃고 있는 그의 표정이 떠오른다. 다음에 만날 땐 가볍게 웃어줘,라고 내 안에 사는 슬픔씨가 부탁했고 나는 약속했다. 그렇게 하겠다고.