서브메뉴

검색

본문

(현대 예술의 거장 6) 마일스 데이비스 평전 – 거친 영혼의 속삭임

교수 서평단 - 음악학부 실용음악과 오정수 교수

(현대 예술의 거장 6) 마일스 데이비스 평전 – 거친 영혼의 속삭임

존 스웨드 지음, 김현준 옮김

예술가에게 있어서, 먼저 활동했던 선배를 보고 배우는 것은 당연히 중요한 일이다. 하지만, 이미 사망한 경우나 해외에 있는 인물을 보고 배우는 것은 현실적으로 가능하지 않다. 그래서 책이 그것을 가능하게 해주는데, 가장 밀접한 단계에서 그들의 생각과 의도를 알 수 있는 책은 예술가의 자서전 또는 평전이다.

자신의 이야기를 본인이 직접 하는 ‘자서전’은 인물의 생각을 알 수 있는 가장 직접접인 책이지만, 자기 자신을 포장하고 싶어 하는 인간의 본성에 그들도 자유로울 수는 없어, 그 신빙성에 대한 신뢰도는 떨어지는 것이 사실이다. 더욱이 오늘 소개하려고 하는 아티스트인 레젼드 재즈 뮤지션 ‘마일스 데이비스’의 자서전은, 책의 재미는 있으나 데이비스의 자기 기억 조작과, 사실과 다른 내용들로 악명이 높은 책이기도 하다. 그래서 지은이가 인물에 대한 사실을 리서치하고 주변 인물을 인터뷰해서 쓰게 되는 ‘평전’이 간접적이지만 인물에게 벌어지는 사건을 편견 없이 이해하고, 그 예술가의 생각을 짐작해 보기에 더 나은 책이 되기도 한다.

그렇다면 우리는 평전을 읽고 어떻게 배워야 할까? 좋아하는 아티스트를 보고 배우는 가장 흔한 경우는, 롤모델인 예술가를 보고, 그 아티스트의 상황과 배경에 대한 충분한 이해 없이 작품만을 보고, 내 작품을 그의 작품과 비슷하게 따라 만드는 것일 것이다. 그것은 심한 경우에는 자기도 모르게 ‘표절’에 가까운 작품, ‘레퍼런스’가 보이는 작품을 만들어내게 되기 쉽다. 그래서 우리는 미국의 어떤 아티스트처럼 들리는 한국 가요, 할리우드의 어떤 블록버스터 영화처럼 보이는 한국 영화를 심심치 않게 보게 된다. 좋아하는 아티스트를 그대로 따라하는 것은 아주 좋은 연습이지만, 자신의 작품으로서는 그 아티스트의 정체성과 개성을 드러내주지 못 한다.

평전은 우리에게 그 아티스트가 어떠한 시대적/사회적 맥락에서 그 작품을 만드는 선택을 했는지, 이해할 수 있도록 도와준다. 그런 시각을 가지고 읽는 평전은 내가 훌륭한 예술가의 작품을 표면적으로 따라하는 것이 아니라, “그 아티스트가 했던 선택을 지금 시대에 내가 있는 이곳에서 하려면 무엇을 하는 것이 올바를까?”를 고민하게 한다. 그 고민을 통해 나오게 되는 작품은 훌륭한 예술가의 영향을 받은 것은 물론이지만, 나의 정체성도 자연스럽게 표현되는 작품일 것이다.

Miles Davis

1926년에 태어나 1991년에 사망한, 마일스 데이비스는 사실상 미국 대중음악의 역사를 그대로 살아왔다. 세상이 변함에 따라 자신의 작품을 변화시켰고, 그 변화 안에서 꾸준히 자기 정체성을 드러내려고 노력했다. 내가 이 책을 읽으면서, 그의 삶으로부터 내가 사는 지금을 돌아보게 되었던 세 가지 이야기를 이 지면에서 소개해 보고자 한다.

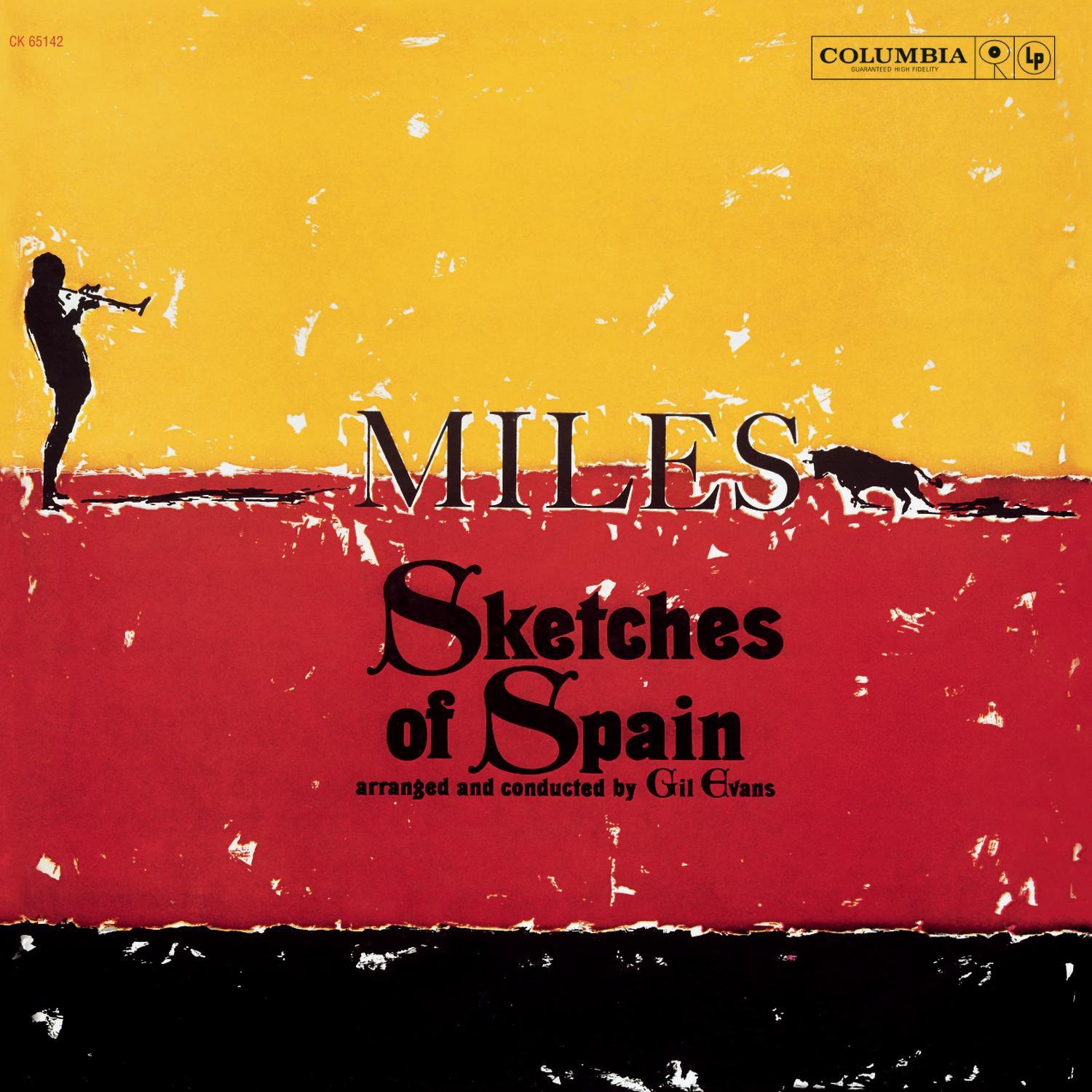

Miles Davis의 앨범 'Sketches of Spain'

첫 번째로 책에서 우리는, 우리가 그의 대한 책을 읽으면서 하게 되는 같은 고민을 마일스 역시 했던 것을 볼 수 있다. 마일스 데이비스의 잘 알려진 명반 중 하나인 ‘Sketches of Spain’은 마일스가 스페인 음악을 시도하는 앨범이었는데, 가장 잘 알려진 스페인 음악 중 하나인 ‘아랑훼즈 협주곡’이 담겨져 있는 이 작품은 그저 스페인 음악을 흉내 내는 것이 아니라 마일스의 창의적인 방식으로 잘 재해석된 작품이다. 마일스는 이 작품을 만들면서 스페인의 역사와 사회를 공부했고, 특히는 18세기 스페인의 역사를 통해 아프리카와 미국 사이에 존재하는 연결 고리를 보다 깊이 있게 통찰했다. 그렇게 그는 그저 남의 이야기일 수도 있는 다른 나라의 역사에서 자기 자신의 정체성과 연결되는 고리를 찾아 집중하고, 그 것이 결국 그가 얘기한 ‘아라비아 음계에서도 흑인음악의 느낌을 줄 수 있는’ 그런 개성적인 작품의 창작으로 이어지게 된 것이다.

Charle Parker, 재즈 음악 스타일을 정립한 아티스트

두 번째는, 마일스가 1945년 처음으로 레젼드 재즈 색소포니스트 찰리 파커의 앨범을 녹음할 당시의 일이다. 피아노 연주자로 참여하게 되어있었던 버드 파웰은 약속시간에 나타나지 않았고, 찰리 파커는 피아노 연주자가 아닌 트럼펫 연주자 디지 길레스피를 피아니스트로 데려왔다. 앨범에는 그 외에도 피아니스트 사딕 하킴도 참여했는데, 그는 음악인 조합의 조합원이 아니었기 때문에 조합원인 다른 피아니스트 헨 게이츠라는 이름으로 두 사람 모두 대체되어 앨범에 표기되었다.

그렇다면 1945년 우리나라가 8월 15일 광복을 맞게 되는 그 해에 미국에는 음악인들의 조합이 있었다는 이야기다. 당시 조합은 음악인이 세 시간 이상 녹음할 수 없도록 하는 규칙을 가지고 있었는데, 그 규칙은 음악인의 건강을 배려하고 동시에 소수의 음악인이 모든 일을 독점하지 않고, 능력 있는 음악인들이 일을 골고루 나눠 할 수 있는 장치가 되었다. 지금 미국은 음악뿐 아니라 모든 문화 분야에서 유니언이 잘 구성되어 있고, 영화인 조합원이 아니고서는 영화 현장에서 푸드 트럭 영업도 할 수 없는 아주 엄격한 환경이 조성되어 있다. 하지만 그로부터 70년도 더 지난 지금, 한국에는 음악인 유니언도 없고 칸 영화제에서 큰 상을 받은 봉준호 감독이 노동 시간을 지켜 촬영했다는 사실만으로도 모범적인 사례로 이슈가 되는 상황이다.

마일스가 오랜기간 함께했던 콜롬비아 레코드 레이블

마지막으로, 마일스는 지속적으로 레코드 회사에 자신의 음악을 프로모트할 방법에 대해 요구하고 논의하려는 적극적인, 때로는 지나치게 까탈스러울 만큼 비즈니스적인 인물이었다. 초보 예술가들은 대게는 자신을 적극적으로 홍보하는 일에 소극적이고, 나의 작품이 진실성 있는 좋은 작품이라면 저절로 관객이 찾아오리라는 이상적인 생각을 가지게 되기 쉽다. 게다가 스스로를 낮추는 것이 큰 미덕인 한국 사회에서는 자칫 자기를 홍보하는 모습이 좋지 않게 비쳐지기도 하다. 그렇다면 ‘내가 정성을 다해 만든 예술은 어떻게 사람들에게 전달되어 그 가치를 발휘할 수 있을까’ 그 방법에 대해서 적극적으로 고민해야 할 것이다.

이 책 마일스 데이비스 평전은 음악가에 대한 이야기이지만, 마일스가 예술가로서 자기 사회에서 했던 경험은 굳이 음악가가 아니더라도 충분히 자기 분야에 적용해 생각해 볼 수 있을만한 이야기들을 담고 있다. 지면에 소개된 세 가지 이야기 말고도 많은 생각할 거리들을 담고 있으니, 책을 통해서 접하기를 추천한다.