서브메뉴

검색

본문

김중업 다이얼로그 (전시 리뷰)

김중업 다이얼로그

김중업 다이얼로그(기획 전시)

국립현대미술관 과천관 2018.8.30.~12.16.

“대우주의 둥근 선을 살짝 오려낸 듯한 부드러운 곡면 지붕의 둥근 선,

추녀의 치솟은 선만 하더라도 대륙의 추켜올린 선도 아니고

섬나라의 한일(一)자를 잘라 버린 선도 아닌 아주 품격 높은 모습을 하고 있다.

이 선은 우리나라 산수의 선이어서 여인네의 소맷자락,

갓신 코에서 또한 청자, 백자의 요염한 모습에 목기(木器)의 호족(虎足)모습에 까지

갖가지로 변하여 우리들의 정서의 깊은 멋을 풍겨주고 있다.”

-김중업-

2학년 학생들과 경기도 안양시에 소재한 김중업건축박물관에 두 차례 현장학습을 가면서 건축가 김중업에 대해서 좀 더 알고 싶었던 차에 국립현대미술관 과천관에서 개최된 「김중업 다이얼로그」 기획 전시를 보았다. 건축가 김중업은 우리 대학의 모태, 남산 드라마센터(1962년 준공)의 설계자이자 한국 현대 건축의 대표 작가로 알려져 있다. 또한 한국의 곡선미가 아주 잘 드러난 건축물 부문에서 단연 손꼽히는 주한 프랑스 대사관(1962년 준공, 서울 서대문구 소재)의 독특한 지붕을 디자인한 건축가로 잘 알려져 있다.

그가 타계한 지 30주년이 되는 해를 기념하기 위해 기획된 이 전시는 건축가 김중업에 대해 수식어처럼 따라다닌 ‘한국 현대 건축의 대표 작가’, ‘르 꼬르뷔제 제자’ 같은 타이틀을 넘어 한국을 이끄는 예술가들과의 교류와 협업과정 그리고 도시에 대한 그의 생각들을 살펴보며 그의 건축을 보는 다양한 맥락을 소개하고 있었다. 동시에 역사적 맥락에서 한국 현대 건축의 시작이 되는 김중업을 재조명하고 있다. 전시는 김중업 매트릭스, 세계성과 지역성, 예술적 사유와 실천, 도시의 욕망, 기억과 재생으로 나누어져 구성되었다.

전시제목 ‘김중업 대화’가 말해주 듯, 전시를 보는 내내 그와 교신하는 듯 했다. 마치 드라마 시그널(tvN)에서 과거로부터 걸려온 무전기를 통해 과거의 형사와 현재의 형사가 오래된 미제 사건을 추적하듯 과거의 김중업이 현재의 예술가, 디자이너, 건축가에게 그의 남겨진 과제를 같이 찾아가자고 말을 걸고 있었다. 특히, 그의 대표작 주한 프랑스대사관 전시부분에서 느낄 수 있었다. 그가 자신의 건축언어를 찾아가는 과정을 설계 당시 메모장 스케치, 연필 지문 자국이 선명한 도면, 색 바랜 신문 기사, 흑백 인터뷰 화면과 다큐멘터리 등을 통해 찾아보며 단서를 차근히 따라갈 수 있었다.

“그 때 어떻게 조상의 얼을 나의 건축언어로 표현하느냐는 문제를 놓고 열나흘 밤을 지새운

기억이 생생합니다. 그 건물 설계는 나의 작품 활동에 마일스톤이라고 보여 집니다”

이 글은 주한 프랑스대사관 완공 후 인터뷰 기사에 실려 있었다. 그가 그 건축물을 설계하면서 르 꼬르뷔제(Le Corbusier, 1887~1965) 그늘에서 벗어나 그의 건축언어를 찾고자 고민한 흔적을 포착할 수 있었던 지점이다. ‘한국적 곡선 표현이 평생의 과제’ 라는 말을 덧붙여 설명하며 전시장 곳곳에서 그의 생각이 담긴 글을 읽어보고 스케치들을 하나하나 보며 그의 생각과 고민이 무엇인지, 그리고 그가 못 다한 과제에 대해 곰곰이 생각하게 되었다.

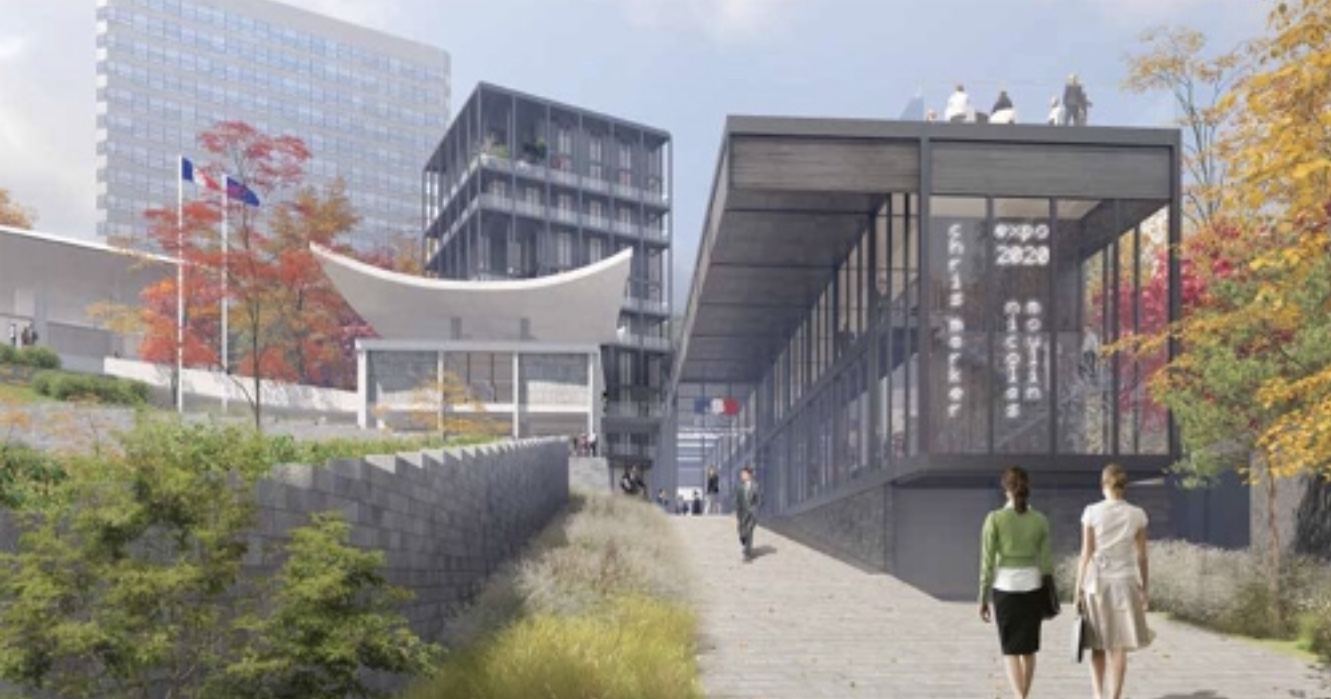

그의 현존 건축물들이 대부분이 지은 지 50여년이 지나 앞으로 어떻게 기억되고 보존되어야 하는가하는 질문도 거기 있었다. 전시 후반부에 ‘도시 재생의 의미에서 그의 건축이 어떻게 기억되고 재생되어야 하는 가‘ 질문과 함께 이에 대한 해답의 방향성을 소개하고 있었다. 1962년에 지어진 주한 프랑스대사관의 경우, 건축물의 노후화로 철거 위기에 놓여 있을 때 대사관측의 적극적으로 만류로 건축물을 재생하기로 결정하였고, 오는 2020년에 새로운 문화공간으로 거듭 날 예정이라는 반가운 소식이다. 1959년에 지어진 유유산업 공장 또한 철거 위기에 있었으나 김중업 제자의 끈질긴 노력 끝에 안양시가 매입하게 되었고, 2014년 김중업 건축박물관으로 재생되었다.

또 하나, 과거의 김중업과 현재의 내가 대화를 하고 있다는 생각이 든 이유에는 전시디자인 기법도 한 몫 하였다. 전시의 시작, 『김중업 매트릭스』 공간은 가로, 세로들의 망들이 얽혀있게끔 설계하였다. 사람들은 그 곳에서 길을 잃기도 하며 그의 작업을 역순으로 거슬러 올라가기도 한다. 마치 거울 속 시간에 갇힌 것 같기도 했다. 과거가 현재를 투영하고 현재가 과거를 비추는 전시기법에서 과거와 현재를 넘나드는 듯 했으며, 시간의 경계를 넘어 대화하는 연출이 돋보였다. 또한 전시장 여러 곳에 흩어져 있는 목제 도면함 속에 전시된 아카이브들이 그의 살아있음을 더 실감하게 해주었다. 김중업 자신이 그린 도면, 그가 프랑스 거주 당시 가족에게 보낸 애틋한 그리움이 묻어있는 자필 편지와 당시 사진 등이 담긴 서랍을 열어 꺼내보는 기법이 그의 책상 서랍을 조심스레 열어보는 공감각적 경험을 더 했다.

끝으로 이 전시는 한국 전쟁 후 이 땅에 한국적 모더니즘을 구현하고자 한 건축가 김중업. 예술가들과의 협업. 그리고 전시라는 문화양식을 일찍부터 이해한 인물 등 건축을 건물로 한정하지 않고 담론의 문제로 보여 주는 전시였다. 이제 막 시작된 한국 건축가 연구의 출발점이 된 전시였을 뿐 아니라 건축, 예술, 그리고 우리 사회의 다양한 관계망들과 대화의 장을 여는 시작점이었음에 틀림없다.

디자인학부 박남진